走捷径等来的不一定是“馅饼”,可能是“陷阱”

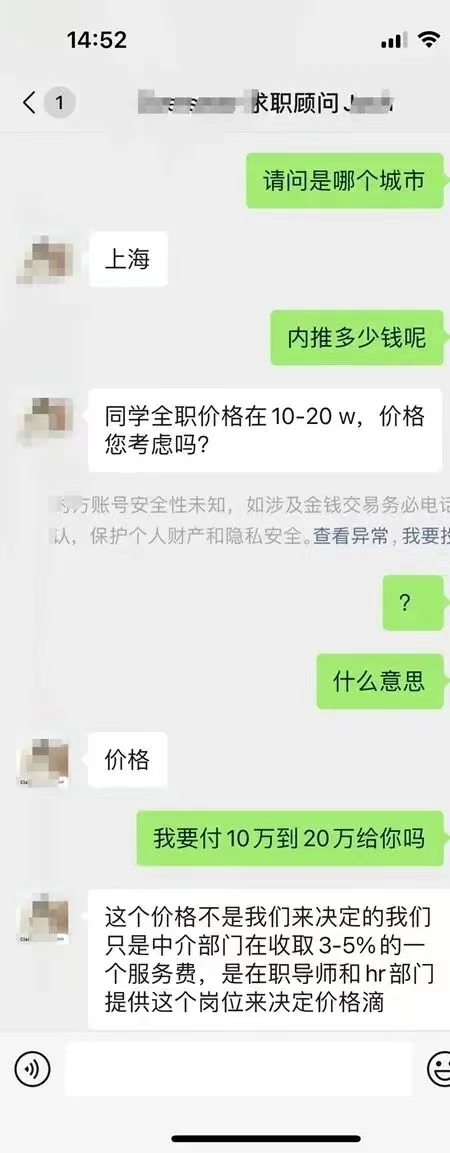

来自南方一所“双非”院校(指非“双一流”建设高校)的大三学生王梦琪,近期经历了一次令人难忘的“求职”经历:准备申请海外高校的她,为了增加自己的竞争力,想尽快拥有几段外企实习的经历,却差点陷入“付费内推”的骗局。

如今,不少高校学生申请海外留学,相当一部分海外高校非常重视学生的社会活动和实践经历,而且越顶尖的高校越看重这些实践经历。不少中国学生除了在成绩上力争更好的分数外,也希望能有耀眼的实习经历作为简历中的“发光点”。

如今,正值2024届高校毕业季,一些不法分子和无良机构借机挖“坑”设陷,类似“付费内推”“有偿就业”等乱象时有发生,在一些网络平台上稍一搜索,“×万元进入电网、烟草、铁路、石油等好企业”“只要报了3万多元的全流程服务班就有98%的上岸率”等信息就会纷纷涌现。

今年4月,教育部专门发布了提示,提醒大学生要警惕“付费内推”“实习生套娃”“虚假招聘”“非法传销”等求职陷阱。几天前,教育部再次发布“求职提示”:“距毕业生离校不足两个月时间,正值高校毕业生求职关键期,一些不法分子打着招聘的幌子挖‘坑’设陷,诈骗钱财、盗用信息、诱导犯罪等现象时有发生,严重损害毕业生就业权益”,提醒广大学生要严防非法职业中介陷阱、严防招聘收费陷阱、严防招聘诈骗陷阱、严防“猫腻”合同陷阱等4类陷阱。

职场的门槛怎么变成了坐地起价的摊位?误入“陷阱”给大学生带来哪些伤害?如何杜绝这种现象?近日,记者采访了多名高校学生、教师和专家,对这一现象进行了剖析。

高价买来公共信息,付费买不来真才实学

如果大学生付费了,真能获得这些机构承诺的服务吗?

李浩然找工作也非常不顺。着急的他,遂病急乱投医地花了3.68万元参加了机构的一个计划。中介向李浩然保证,3个月拿到工作录用书。

这3个月里,李浩然享受到了机构承诺的“专家讲课”——讲授的内容包括面试和简历投递过程中的技巧等,但李浩然发现,这些内容实际上与公共平台上发布的学习资源和技巧没什么差别。此外李浩然还发现,机构宣传的那些内推渠道,事实上也就是一些网上的公共信息。

花钱买到的服务和信息只是网络上的公共资源,这还是第一层,有些学生花了大价钱所得到的“offer”对自己个人的发展毫无意义。

立志出国留学的新媒体专业大三学生张晨决定抓住中介抛来的“橄榄枝”。

张晨本来想在国内深造,但是考研落榜,让他对未来有了些许迷茫,正在他考虑今后的方向时,留学机构提供的到知名外企实习的“一条龙服务”广告吸引了他的目光。“双非”本科背景的他原本对留学目标学校的水平不抱太高的期望,然而中介天花乱坠的介绍让他心动起来。支付了10多万元的中介费后,他对自己进入大厂后的美好生活有了期待。

然而快乐很短暂。中介描画出的梦幻泡泡,轻轻一捅就破了。

张晨到了那个所谓的著名广告公司之后才发现,自己每天的工作都是整理表格文书等琐碎杂活,毫无锻炼可言。

据中介机构介绍,当下他们所提供“付费内推”分为多种类型,最基本的形式是在远程实习结束后提供推荐信并支持对导师个人背景调查。此外,还存在一种更为高阶的服务。

按照张晨所交的费用,就可以享受到高阶的服务,“中介告诉我,除了实习机会和证明外,还可以参与高校的科研项目,甚至获得教授的推荐信。”张晨说。

但是,收到实习证明后,张晨向中介询问背景调查时,中介的回复就很含糊了:“支持背景调查,但不能作为入职该公司的经历背景”,了解之后张晨才明白,自己的实习并未记录在公司的人事系统中,所谓的支持背景调查也仅是支持对“导师”所进行的背景调查而已。这里的“导师”就大有文章了,不少反映“付费内推”骗局的博主透露,这些所谓的“导师”有的就是公司最为普通的职员,甚至有的只是与公司签署劳务派遣合同的临时工。

而至于“参与高校的科研项目”和“获得教授的推荐信”等则更是毫无踪迹了。一个网友在被曝光的“付费内推”中介的帖子下评论道:“谁能想到我们沾沾自喜地收到的推荐信,也可能只是幕后黑手运用职位之便随便捏制出的玩意儿呢?”

踩了坑,损失能否追回呢?

很难。

按照购买的“名师一对一包过课程”中的要求和步骤,张晨进行了简历投递和面试准备,最终也没有如愿获得职位。当他联系中介机构要求退款时,机构却以“没有收到offer属于自身原因,与机构无关”为由,拒绝退款。

张晨多方寻求维权,但还没有结果。

专家建议建立统一规范的实习制度体系

在接受记者采访时,中国教育科学研究院研究员储朝晖剖析了实习制度存在的痼疾。储朝晖指出,当前高校学生面临的一大困境是急需实习机会以获得职业体验和毕业证明,这恰恰成了某些商业机构的利用目标。有机构借着提供实习机会之名,行过度商业化之实,其实是一种变相的权力滥用,远非正规的求学之路。

储朝晖进一步解释,造成这一问题的根本原因是我国在保险、劳动保障、教师指导以及劳动报酬等方面缺乏统一和规范的实习制度体系。企业因为实习生的不确定性而持谨慎态度,不愿意过多开放实习机会;部分高校在流程管理方面也存在问题,不能有效对接企业需求……

这些因素叠加,导致大学生的实习路径并不顺畅。

另一方面,一些学校将找寻实习机会的重担推到学生身上。储朝晖认为,只有高校能够正常安排实习,保障顺畅的通道和必要的权益,才能杜绝市场上那些以实习为名的商业行为,从而从根本上解决问题。“对学生而言,在日益激烈的就业市场竞争中,应保持清醒头脑,切勿轻信那些看似诱人的捷径。”储朝晖说。

近日,教育部也提示高校毕业生在求职过程中,要增强“三个意识”,即“风险防范意识”“信息安全意识”和“依法维权意识”。

很多高校也注意到社会上出现的这些现象,并纷纷采取举措来改进学生的实习体验和就业准备,避免学生落入类似的求职陷阱。以北京第二外国语学院为例,该校就业指导老师周一桐介绍,首先,针对学生的实际业务和专业能力培训,学校将提供更实际、更合理的就业指导,以提升学生解决实际问题的能力;其次,学校将加强与用人单位的联系和协作,共同关心和培养学生,让他们在实习中学习到真正有用的技能。

周一桐也表示,相关部门也需完善规定和规章制度,打造合理、高效的实习模式,旨在减少形式主义的实习,防止学生时间的浪费。通过制定明确的实习规范和标准,可以避免低质量实习的现象,保障学生的权益。

(应受访者要求,文中学生均为化名)

策划 | 马娟娟(老师)

编辑 | 卢明明(学生)

来源 | 河南高教